シニアマーケティングとは、65歳以上のシニアをターゲットにしたマーケティングのことで、

シニアのニーズを捉えた商品を開発し、サービスを提供するための活動となります。

令和5年版高齢社会白書によると、シニア(65歳以上)の人口は、2022年4月現在、

3,624万人で総人口に占める割合は既に29.0%となって日本の人口の約3分の1まで拡大しております、

このシニアマーケットをもう少し分析していくと、

65~74歳人口は 1,687万人(総人口に占める割合:13.5%)となります。

75歳以上人口は 1,936万人(15.5%)となっており、65~74歳人口を上回っており、

日本は後期高齢者時代になってきていると言えます。

また、65歳以上の人口が2045年まで増え続けます。人口=マーケット規模という観点で

捉えると、シニア市場は成長分野と言えます。

今回、成長するシニア市場における、シニアマーケティングにおける大切なポイント、

シニアマーケティング事例、シニアマーケティングを更に理解するために参考となる書籍も

紹介させて頂きます。

難しいシニアマーケティングを成功させるためには?

シニア(65歳以上)の人口は、2022年4月時点で3,624万人と全人口の約30%になるため、

シニア市場に参入する時に、3624万人のシニアを一つターゲットとして考えて商品開発や

広告宣伝していくという風に考えてしまうとビジネスを成功させることが難しくなります。

そのため、どのような種類のシニアがいるのかを把握した後に、

シニアマーケティングの手順を実施していけば良い展開になる可能性がございます。

まず、シニアの種類とそれぞれの特徴について説明をさせていただきます。

その後、上手くいかせるためのシニアマーケティングにおける必要なステップ(手順)を

紹介していきます。

シニアの種類とそれぞれの特徴

シニアは大きく分けると3つの種類に分かれます。

アクティブシニア

アクティブシニアとは、65歳〜70歳前半(人によっては80代も)の

いわゆる心身ともにお元気で自分をシニアと思っていない世代のことを指します。

年代別で定義するのではなく、たとえ80代であってもお元気で意欲的な方であれば

アクティブシニアと呼びます。

アクティブシニアは、定年退職した方や現役で仕事を続けている方も含めて、

心も体もお元気な方だからこそ、自分のことを高齢者だとは思っていません。

仕事を引退した方でも、仕事に対する意欲も高く、

プライベートでは趣味や健康増進に関心がある世代となります。

金銭面のゆとりもあることから、「健康食品を定期的に購入している」

「週に3日はジムに通っている」「カメラや旅行などの趣味に興じている」など

様々なサービスを利用しています。

ノンアクティブシニア

ノンアクティブシニアとは、後述するパッシブシニアとアクティブシニアとの中間に

位置する層のことで、具体的には70歳〜80歳ぐらいの年齢になってきて、

完全に元気とは言えないまでも、自分の生活は自分で送れるというシニアのことを指します。

日常生活は自分で送れるが、健康や生活に1つや2つは不安が出始め、

不便だと感じることも増えています。

たとえば、「日常生活は送れるけれど自動車免許を返納し、

自分だけで買い物に行く手段がない」又は

「病院にかかるほどではないが足腰の痛みがあり、

以前よりも長く活動できなくなった」など、昔のように元気というわけではないけれど、

1つや2つの不便や不安がありながらも日常を送られている方となります。

パッシブシニア

パッシブシニアとは、いわゆる介護サービスや

日常的な医療を必要とするシニア層のことです。

医療や介護が必要で他の方からの支援や助けがないと生活できません。

自分のことを「高齢者」だと認知しており、

介護保険サービスや家事支援サービスが必要だと自覚しています。

このようにシニアマーケティングを行う場合には、

シニア層をひとくくりにするのではなく、

最低限この3つの分類を意識してマーケティング戦略を練る必要があります。

更に、このようなシニアの健康状態だけでなく、以下のような時代の

影響も考慮に入れておくとよいです。

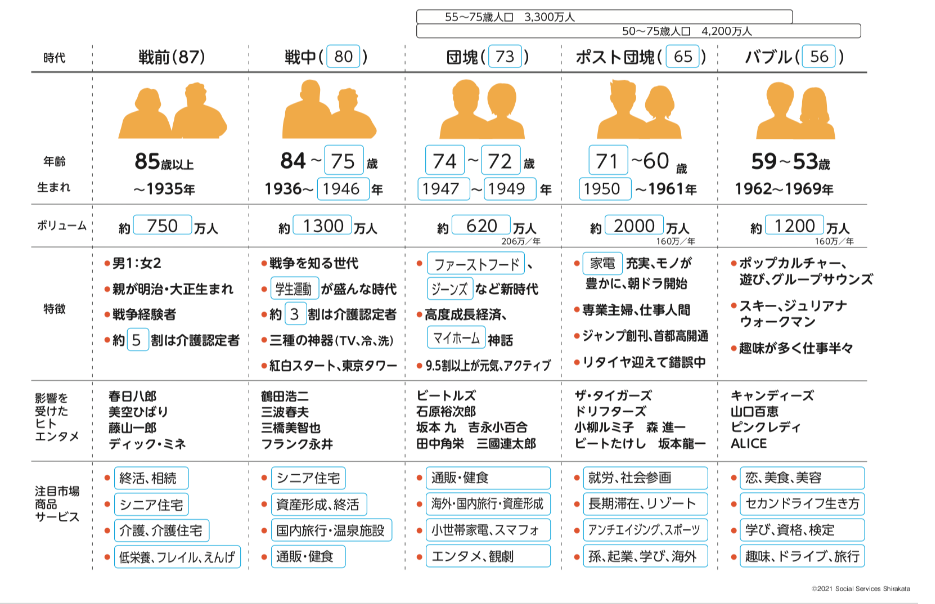

多様なシニア世代の時代背景とそれぞれの特徴

時代で分類すると、価値観や趣味指向性が大きく異なることに気づきます。

時代によって影響を受けた文化人・著名人やエンタメが大きく影響していることが分かります。

例えば、1947年~1949年に生まれた世代は影響を受けた人物として

ビートルズと石原裕次郎となりますが、とその一つ上で生まれた世代ではフランク永井や

三波春夫と大きく変わります。だからこそ、世代に合わせて変える必要があります。

以下の表では、時代を戦前、戦中、団塊、ポスト団塊、バブルに分けております。

画像引用元:「今どきシニア」の消費傾向と情報収集の特徴」ソーシャルサービス

このセグメントでは、単純に年齢でセグメントしているのではなく、影響を受けた人やエンタメ、

世代の特徴で分類していることが特徴的です。

例えば、団塊世代である1947年~1949年生まれの方にとって、特徴的なことととして、高度成長期のまっただ中で

活躍されて、マイホームを持つことが当然という世代であり、音楽なら例えばビートルズに影響を受けた世代と

なります。

また、一つ上の世代になると、1936年~1946年生まれの方になると、戦争を知る時代となり、

三種の神器としてテレビ、冷蔵庫、洗濯機を購入することが憧れであった世代です。

この区切りは単純に生まれた年を軸として5年・10年単位で区切っていくのではなく

その時代ごとにあった出来事にどのような影響を受けたかによって分けられております。

この2つの世代だけでも違いにお気づきになられるかと思います。

この世代事に注目市場(商品・サービス)も変わってきます。

例えば、72歳~74歳の団塊世代ですと、通販・健食、海外国内旅行、スマホ、エンタメなどが

主な興味の対象になってきます。

シニアマーケティングに必要な手順(ステップ)

シニアマーケティングにおける押さえておきたい手順を章秋していきます。

ステップ1:シニアのニーズを探る

今、検討されているシニア向け商品・サービスについて、シニアのニーズを

知る必要がございます。そのためには、シニアがどのようなことに悩みを抱えているのか?

もっと便利な生活を送るために望んでいることが何なのかを知る必要があります。

そのためには、ご自身の両親や祖父母に聞いてみたり、インターネット調査を活用したり

しながら、作りたいと思っている商品・サービスが提供できる価値を必要としているかどうかを

見極めていきます。

ステップ2:ターゲット像を明確にする(ペルソナ設定)

探し出したニーズが存在するとなった場合、サービスを利用する人物像を造っていきます。

マーケティング用語的には、ペルソナ設定となります。具体的な人物象を

作り上げていきます。そのためには、以下の項目で考えると

比較的にペルソナ設定がしやすくなるので、参考にしてみてください。

属性情報

・年齢、性別、居住地、仕事(法人または個人事業主、会社員など分類する)

最終学歴、年収や経済状況など

定性的データ

・生活スタイル(起床就寝時間、通勤時間や通勤方法、外食回数、嗜好パターン)

・価値観

・家族構成や恋人の有無

・今後挑戦したいことや趣味

以下の記事を参考にしてください。

関連記事:ペルソナマーケティングとは?メリットとペルソナ設計例を解説。簡単にできるテンプレート付き

ステップ3:訴求ポイントを考えてクリエイティブを作る

そして、商品の特徴と解決したいシニアのニーズもしくは求めてる欲求を基に、訴求ポイントを明確にします。

商品サービスを届けたいペルソナ設定したシニアに対してどのようなメリットを与えることができるのかを考えます。

そこから、そのメリットがしっかりと商品サービスの特徴・機能で提供できるかどうかを

確認して、お客様にとって分かりやすい訴求ポイントを考えて、

伝わるようなクリエイティブを作成します。

シニアに分かりやすいデザインとして、以下のポイントに注意して作成することができます。

①訴求ポイントを絞る

70代からは外部から与えられた情報に対する処理能力が 低下していきます。

だから、訴求ポイントを絞って、 分かりやすく繰り返し訴求することが重要です。

②シニアにとって読みやすい色を使う

白内障の有病率は年齢とともに増加します。

だから、見分けやすい色を使う必要があります。

例えば、青の背景に黒文字でデザインするよりも、白の背景で黒文字のほうが読みやすいです。

適切な媒体で届ける

適切な媒体を選んで、ターゲットに届けることが重要です。

そのためには、「健康状態から考える分類」と「年代から考える分類」にて分類されたシニアが

接点を持ちそうな媒体を選ぶことです。テレビ、新聞、ラジオ、フリーペーパー、

会員誌などのリアル媒体だけでなく、ネット媒体も含めて選定していく必要があります。

以下の記事にてシニア向け広告について書かせて頂いております。

ご参考にしていただければ幸いです。

関連記事:

シニア向け広告(雑誌・ネット・同封同梱広告)を12選、シニアが読みやすい広告デザインのコツも紹介

次に、シニアマーケティング事例としてシニア向けビジネスを展開している企業を紹介させていただきます。

シニアマーケティング事例

シニアマーケットでビジネスを展開し成功している事例を紹介させていただきます。

事例①「趣味人倶楽部」

参考:趣味人倶楽部

https://smcb.jp/

趣味人倶楽部(しゅみーとくらぶ)は、趣味でつながる

大人世代のためのSNSを展開しています。具体的には、日記・写真・登山・自転車・

ダンス等の趣味を通じて新しい仲間との出会いと交流を楽しむことができます。

登録や利用は無料で、会員が主催する趣味のコミュニティは約3.5万件もあるそうです。

会員同士でダイレクトにメッセージのやりとりができる「ミニメール」や

自慢の写真を投稿できる「フォト」、日々の出来事やニュース、

俳句などを気軽に投稿できる「日記」機能など、アクティブシニア向けの機能が充実。

また、WEB上で出会った仲間と実際に会ってカラオケやハイキングなどを

楽しめる各種イベントが開催されており、大切な仲間との出会いを楽しめます。

事例②「まごチャンネル」

参考:まごチャンネル

https://www.mago-ch.com/

まごチャンネルは、株式会社チカクが運営する写真共有サービス。

孫の写真を離れて暮らす両親宅のテレビに気軽に送信できるだけでなく、

機械操作が苦手なシニア層も、お使いのテレビのリモコンのスイッチを

押すだけと非常に簡単に操作ができます。

子から親へのプレゼントにも最適なだけでなく、スマートフォンや

カメラ等の操作が苦手な親世代も気軽に孫の写真を閲覧できるという

高い価値を提供しています。

まごチャンネルの設置も非常に簡単で、ご実家のテレビに専用の

チャンネル受信ボックスをつなぐだけ。ケーブルも2本しかなく、

通信機能も内蔵しているからWi-Fiいらずにすぐに使えるのが特徴。

料金は、まごチャンネルの本体費用とサービス利用料金(月額)となります。

シニア向けに高い価値を提供しながら、サブスクリプションで中長期的に

収益を確保するマーケティング戦略は非常に参考になります。

事例③「みまもりほっとライン」

参考:みまもりほっとライン

https://www.zojirushi.co.jp/syohin/pot_kettle/mimamori/

みまもりほっとラインは、まほうびんで有名な「象印マホービン株式会社」が

提供している高齢者みまもりサービスです。

具体的には、無線通信機を内蔵した「電気ポット」を遠く離れたご両親や

祖父母が使用することで、離れて暮らす家族の安否が確認できます。

電気ポットの使用状況を可視化し、遠く離れた家族の携帯電話や

パソコンにメールでお知らせする機能がついています。

また、ホームページからご契約者様専用ページで1週間の電気ポット使用状況を

グラフで確認できるため、両親や祖父母の生活リズムも把握。

「離れて暮らす息子や孫に見守って欲しいけれど、

負担をかけたくない」というご両親や「離れて暮らす両親や

祖父母の健康を確認したい」というお子様などから高い支持を得ています。

累計契約者が1万2千件を超えているそうです。

料金内容については、ポット1台につき初回契約料が5,000円(税別)、

サービス利用料が3,000円/月(税別)に設定されています。

さきほどご紹介しました「まごチャンネル」同様に、初回費用のほか、

サブスクリプションを導入し永続的に収益を確保している点でとても参考になります。

事例④「カーブス」

参考:カーブスhttps://www.curves.co.jp/

カーブスは、これまで運動を習慣にすることが苦手であった女性に目を向け、

シニア世代でも気軽に運動を習慣化できるように1回30分、

予約なしでコーチと一緒に運動ができる「30分フィットネス」を展開しています。

運動が苦手でも体に痛みがあっても無理のない範囲で運動ができることから、

シニア層からも支持を得ており、会員数は全国で約86万人に。(2019年10月時点)

全国に2,000店舗以上展開しており、お近くの店舗を探しやすく、

通いやすいのが最大の特徴です。

今はなんとか生活できているけれど、今後の健康に不安があるアクティブシニアや、

生活はできているけれど体に痛みがありできる運動に限りがある

ノンアクティブシニアの心を掴んでいます。

事例⑤「やずや」

参考:やずや

https://www.yazuya.com/

健康食品や健康サプリメントを取り扱う「株式会社やずや」は、

1975年に創業し、1992年には初のオリジナル商品である「養生青汁」を発売しています。

創業当初より通信販売に力を入れており、オンラインショップにおいても

シニア層が一目で購入したい商品に辿りつけるようWEBサイトが設計されています。

「野菜不足が気になる」「乳酸菌を摂りたい」など

お悩み別に気になる健康食品やサプリメントを検索できるのも魅力的です。

そのほか、WEBサイト内の文字やリンクが大きめに設計されていることで、

高齢の方でも読みやすく親しみやすいデザインです。

シニアマーケティングを更なる理解を促す書籍を紹介させていただきます。

シニアマーケティングにオススメな書籍

最後に、シニアマーケティングを更に理解するためのお薦め書籍を紹介させていただきます。

シニアマーケティングはなぜうまくいかないのか ―新しい大人消費が日本を動かす

お金、健康、食事、エンターテインメントなどカテゴリごとにシニア市場を分析し、

なぜシニアマーケティングが成功しないのかを体系的に理解できる。

成功するシニアビジネスの教科書「超高齢社会」をビジネスチャンスにする技術

団塊世代の一斉退職など、シニア市場でビジネスに

取り組もうとしているが具体案がまとまらない。

又は、上司からの指示でシニアビジネスに取り組んでいるが

何からスタートすれば良いかわからないという企業担当者向けの書籍です。

超高齢社会マーケティング—8つのキーワードで攻略する新・注目市場の鉱脈

超高齢社会における市場開発をどう捉えるか、

いかにして高齢者にアプローチすれば良いのかを「高齢市場の全体像をつかむ」

「攻略の切り口を設定する」「マーケティングを実践する」の3ステップで解説。

シニアマーケティングのまとめ

シニアマーケティングを考える際には、健康状態から考える分類と年代の特徴から考える分類を

加味した上で、シニア層を絞り込みターゲットを明確にします。そして、そのシニア層に合った

商品を開発し、そのニーズを満たす訴求ポイントを考えて広告を作成し、

最適なシニア向け媒体を活用していくことになります。今回の内容が少しでも参考になれば幸いです。

20230826.png)